2018年08月28日

次世代AK47 木製ストック取り付け他

次世代AK47に木製ストック取り付けます。

取り付けるのはMULE(CAW)製の木製ストックです。

まずは純正パーツを取り外します。

ハンドガードの取り外しは説明書P25のヒューズ交換のしかたを参照してください。

ハンドガードについている金属パーツを取り外します。

金属パーツは木製ハンドガードに接着剤を使って取り付けます。

取り付けネジは使わないので純正パーツと一緒に保管します。

グリップは下のネジを取り外せば外れます。

このネジも使わないので純正パーツと一緒に保管します

モーターはEG1000が付いています。

木製グリップは付属のネジで取り付けます。

ネジの頭は黒く塗りました。

ストックは根元のネジを3つ外します。

このネジは木製ストックの取り付けに使います。

木製ストックにはネジ穴が開いていないのでドリルで穴を開けます。

バットプレートは取り外して木製ストックに取り付けます。

取り外したパーツの合計重量は281g。

取り付けるパーツの合計重量は493g。

交換後は重量が212g増加します。

交換後の見た目。

ハンドガードとグリップが純正より太くなっているので、手が小さい人は握りにくくなるかもしれません。

バッテリーは問題無く入りました。

スリングはKM企画のAK用コットンスリングを取り付けます。

銃本体のスイベルの前から後ろにスリングのフック側を通します。

スリングを折り返してバンドを通します。

アジャスターを通して銃身のスイベルにフックを取り付けて完成です。

ガンカメラ取り付け用にバレルマウントを取り付けます。

クリーニングロッドが邪魔になったので外しました。

取り外しはクリーニングロッド先端を下に曲げながら引き出します。

マガジンは8本購入、付属の1本と合わせて9本携行します。

M14用のチェストリグを使ってゲームをしましたが、使いにくかったので

AK用のチェストリグを購入しました。

取り付けるのはMULE(CAW)製の木製ストックです。

まずは純正パーツを取り外します。

ハンドガードの取り外しは説明書P25のヒューズ交換のしかたを参照してください。

ハンドガードについている金属パーツを取り外します。

金属パーツは木製ハンドガードに接着剤を使って取り付けます。

取り付けネジは使わないので純正パーツと一緒に保管します。

グリップは下のネジを取り外せば外れます。

このネジも使わないので純正パーツと一緒に保管します

モーターはEG1000が付いています。

木製グリップは付属のネジで取り付けます。

ネジの頭は黒く塗りました。

ストックは根元のネジを3つ外します。

このネジは木製ストックの取り付けに使います。

木製ストックにはネジ穴が開いていないのでドリルで穴を開けます。

バットプレートは取り外して木製ストックに取り付けます。

取り外したパーツの合計重量は281g。

取り付けるパーツの合計重量は493g。

交換後は重量が212g増加します。

交換後の見た目。

ハンドガードとグリップが純正より太くなっているので、手が小さい人は握りにくくなるかもしれません。

バッテリーは問題無く入りました。

スリングはKM企画のAK用コットンスリングを取り付けます。

銃本体のスイベルの前から後ろにスリングのフック側を通します。

スリングを折り返してバンドを通します。

アジャスターを通して銃身のスイベルにフックを取り付けて完成です。

ガンカメラ取り付け用にバレルマウントを取り付けます。

クリーニングロッドが邪魔になったので外しました。

取り外しはクリーニングロッド先端を下に曲げながら引き出します。

マガジンは8本購入、付属の1本と合わせて9本携行します。

M14用のチェストリグを使ってゲームをしましたが、使いにくかったので

AK用のチェストリグを購入しました。

2018年08月22日

東京マルイ 次世代 AK47 TYPE-3

AKが欲しかったので東京マルイの次世代 AK47 TYPE-3を買いました。

見た目は綺麗に出来ていますが、ストック、ハンドガード、グリップはプラに木目風の塗装で

合わせ面がくっきり見えており、フレームはアルミダイキャスト製、

海外製のAKに比べれば目劣りします。

ただ、コストなどの制約上仕方ないと思います。

強度は鈍器として使用しないならば十二分です。

重量は3150g、持った感じはとても軽く感じました。

付属品はBB弾、フロントサイト調整治具、保護キャップ、スタンダード用マガジンを使うためのアダプター2つ

これにクリーニングロッド、チャージャー、説明書が付属します。

バッテリーはハンドガード内に入ります。

7.4V 2000mAhのリポバッテリーを入れてみましたが問題無いようです。

セレクターを操作すると本体に傷が入ります。

操作感は固めです。

ボルトハンドルを引くとホップダイヤルが現れます。

操作感はかなり軽く、奥まで引くと少し重くなり、オートストップを解除できます。

マガジンは分解してリアルカウントにすることができます。

マガジン上部前方の六角ネジを外してマガジンインナーを取り出します。

マガジンインナーのレバーを左にするとリアルカウントになります。

7.4V 2000mAhのリポバッテリーを入れた状態のサイクルと初速。

初速は97m/sを超えることがあり、レギュレーションによってはデチューンが必要でしょう。

リコイルは自分が持っているSCAR-Lに比べて軽めで、フルオートだと心地良いです。

オートストップ機構とリアルな操作感も相まって、撃っていて楽しい銃です。

見た目は綺麗に出来ていますが、ストック、ハンドガード、グリップはプラに木目風の塗装で

合わせ面がくっきり見えており、フレームはアルミダイキャスト製、

海外製のAKに比べれば目劣りします。

ただ、コストなどの制約上仕方ないと思います。

強度は鈍器として使用しないならば十二分です。

重量は3150g、持った感じはとても軽く感じました。

付属品はBB弾、フロントサイト調整治具、保護キャップ、スタンダード用マガジンを使うためのアダプター2つ

これにクリーニングロッド、チャージャー、説明書が付属します。

バッテリーはハンドガード内に入ります。

7.4V 2000mAhのリポバッテリーを入れてみましたが問題無いようです。

セレクターを操作すると本体に傷が入ります。

操作感は固めです。

ボルトハンドルを引くとホップダイヤルが現れます。

操作感はかなり軽く、奥まで引くと少し重くなり、オートストップを解除できます。

マガジンは分解してリアルカウントにすることができます。

マガジン上部前方の六角ネジを外してマガジンインナーを取り出します。

マガジンインナーのレバーを左にするとリアルカウントになります。

7.4V 2000mAhのリポバッテリーを入れた状態のサイクルと初速。

初速は97m/sを超えることがあり、レギュレーションによってはデチューンが必要でしょう。

リコイルは自分が持っているSCAR-Lに比べて軽めで、フルオートだと心地良いです。

オートストップ機構とリアルな操作感も相まって、撃っていて楽しい銃です。

2018年08月19日

A&K M1ガーランド 調整、手直し

A&K M1ガーランドの調整、手直しを行ないます。

ゲームで使用しながら調整したので少し時間がかかりました。

まずは内部の調整から。

メカボックスはピストンをSHSピストン+マルイ純正ピストンヘッドに、シリンダーをフルシリンダーに交換。

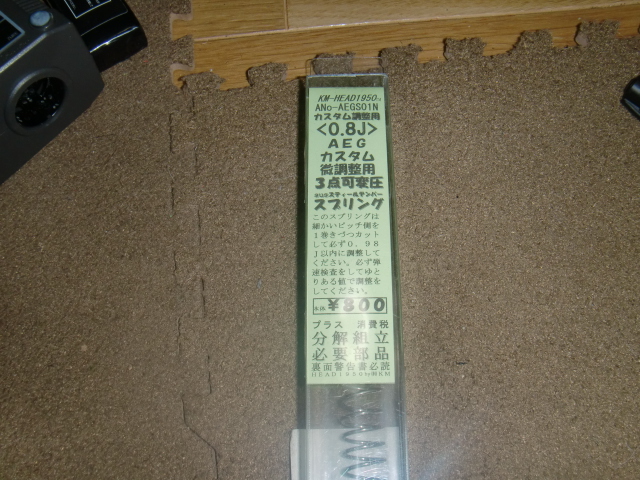

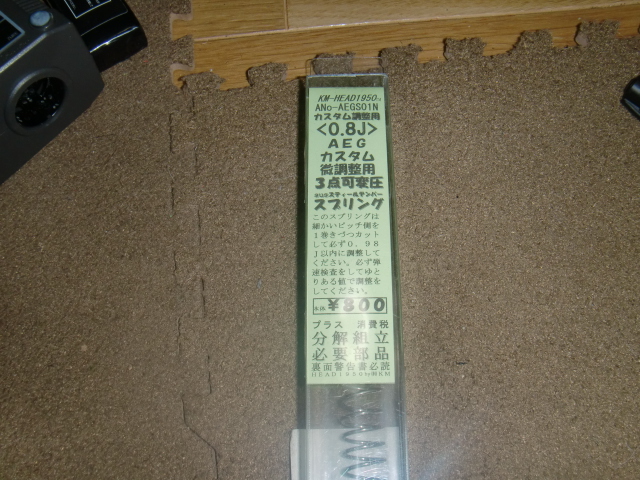

スプリングはKMの0.8Jスプリングに交換。

配線はシリコンコードに交換。

モーターにSBDを取り付け。

インナーバレルは長すぎるので500mmに切断。

チャンバーは色々と難ありなので手間がかかりました。

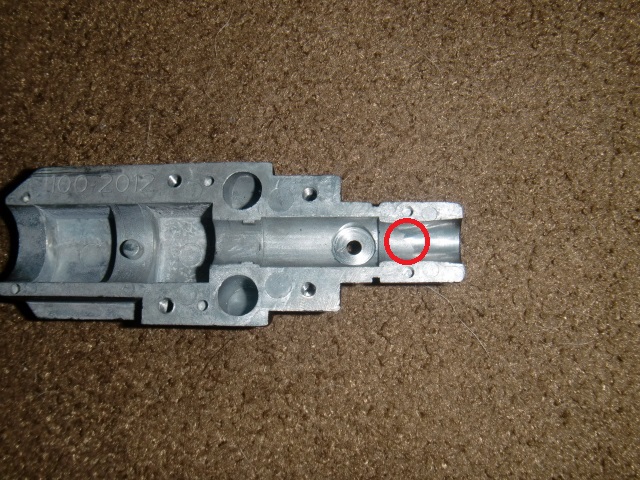

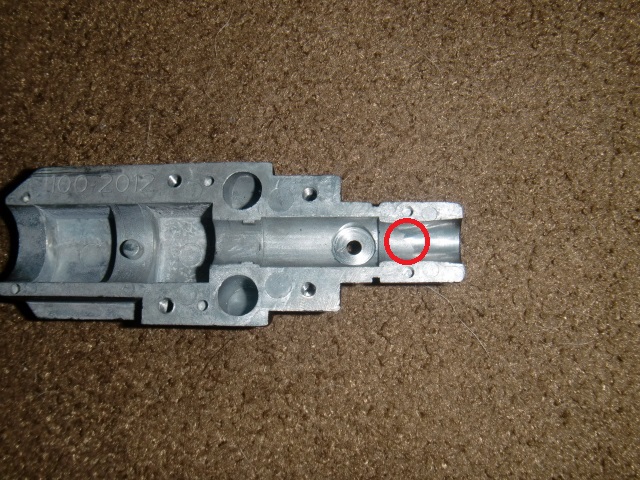

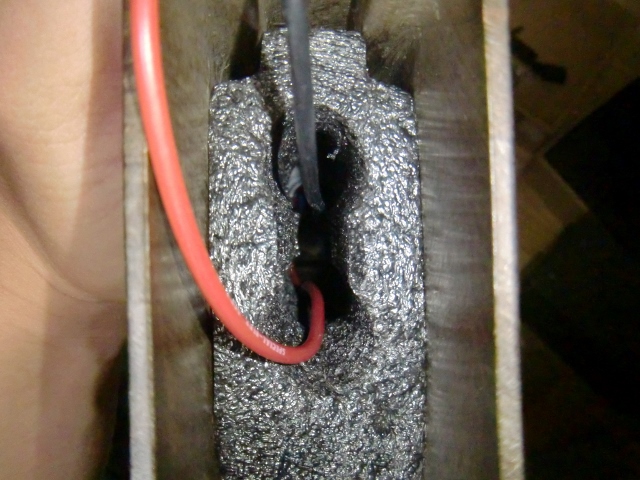

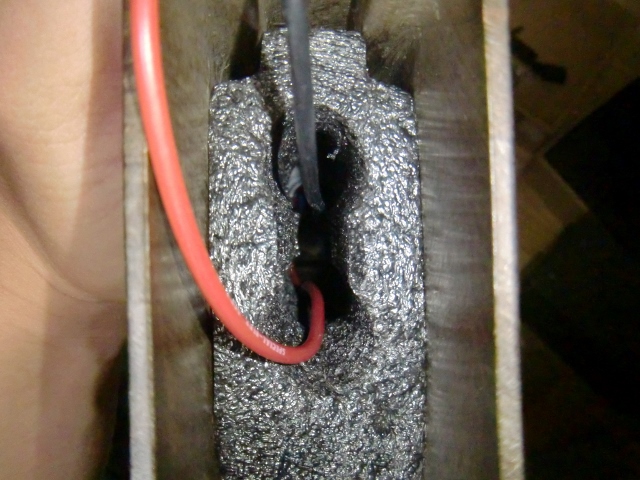

2重給弾対策に給弾口直上(赤丸の場所)に弾止まりの窪みをつけます。

ホップクッションが入るようにホップ窓を拡張します。

ホップ窓にはいる大きさにホップクッションを切ります。

元から付いていたホップパーツをホップクッションの高さに合わせて調整します。

上の2つを接着して1つにします。

ホップパッキンをマルイ純正に交換、ガタ取りにテープを巻きました。

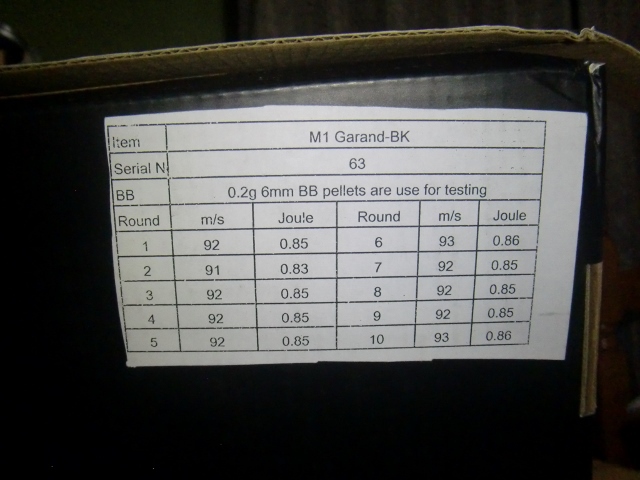

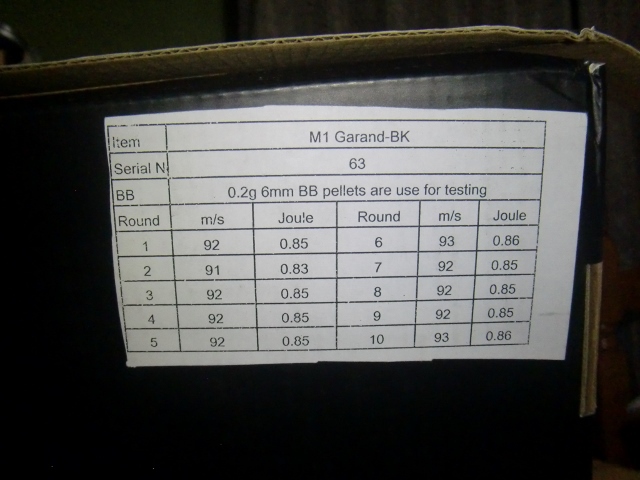

初速は91~93m/s前後になりました。

内部の調整は終わり、今度は外装の手直しです。

ストックの塗装が良くなかったので、サンダーで全て削り落としました。

塗装はワトコオイルのマホガニー、ダークウォルナットを使いました。

こんな感じで仕上がりました。

レシーバー左の忌まわしいセレクターをオミットします。

セレクター自体はネジを外せば取れます。

あとは削ってパテで埋めて再塗装するので、他の部品を取り外します。

リアサイトは左のネジを取り外し、シャフトを右から取り外すと全て外せます。

ボルトリリース(マガジンキャッチ)はレシーバーを裏返し、前に付いている芋ネジを取り外し、

シャフトを前に押し出すと取り外せます。

だた、構造がおかしいのでシャフトを押し出すのが難儀です。

細いマイナスドライバーをねじ込んで押し出しました。

元の塗装を塗装はがし剤を使って剥がします。

あまり強い塗装ではないようで簡単に剥がれました。

削りとパテ埋めした後、ラッカースプレーのつや消し黒で塗装しました。

あとは元通りに組んで本体は完了です。

最後にマガジンの手直しを行ないます。

弾薬ポーチに入れるのにマガジンに付いているプレートが邪魔なので取り外します。

マガジンに引っかかっているだけなので簡単に外せます。

弾薬ポーチに入れるとこんな感じです。

プレートを外したままだと見た目が悪いので、マガジン交換時にプレートを付け替えることにしました。

ただ、リロードはやり難くなってしまいます。

マガジンを傾けるとプレートが自重で脱落してしまうので、

プレートにアルミテープを貼って脱落しないようにしました。

わずかな衝撃で弾をぶちまけたので、プラリペアでストッパーを延長しました。

これで全て完了です。

ゲームで使用しながら調整したので少し時間がかかりました。

まずは内部の調整から。

メカボックスはピストンをSHSピストン+マルイ純正ピストンヘッドに、シリンダーをフルシリンダーに交換。

スプリングはKMの0.8Jスプリングに交換。

配線はシリコンコードに交換。

モーターにSBDを取り付け。

インナーバレルは長すぎるので500mmに切断。

チャンバーは色々と難ありなので手間がかかりました。

2重給弾対策に給弾口直上(赤丸の場所)に弾止まりの窪みをつけます。

ホップクッションが入るようにホップ窓を拡張します。

ホップ窓にはいる大きさにホップクッションを切ります。

元から付いていたホップパーツをホップクッションの高さに合わせて調整します。

上の2つを接着して1つにします。

ホップパッキンをマルイ純正に交換、ガタ取りにテープを巻きました。

初速は91~93m/s前後になりました。

内部の調整は終わり、今度は外装の手直しです。

ストックの塗装が良くなかったので、サンダーで全て削り落としました。

塗装はワトコオイルのマホガニー、ダークウォルナットを使いました。

こんな感じで仕上がりました。

レシーバー左の忌まわしいセレクターをオミットします。

セレクター自体はネジを外せば取れます。

あとは削ってパテで埋めて再塗装するので、他の部品を取り外します。

リアサイトは左のネジを取り外し、シャフトを右から取り外すと全て外せます。

ボルトリリース(マガジンキャッチ)はレシーバーを裏返し、前に付いている芋ネジを取り外し、

シャフトを前に押し出すと取り外せます。

だた、構造がおかしいのでシャフトを押し出すのが難儀です。

細いマイナスドライバーをねじ込んで押し出しました。

元の塗装を塗装はがし剤を使って剥がします。

あまり強い塗装ではないようで簡単に剥がれました。

削りとパテ埋めした後、ラッカースプレーのつや消し黒で塗装しました。

あとは元通りに組んで本体は完了です。

最後にマガジンの手直しを行ないます。

弾薬ポーチに入れるのにマガジンに付いているプレートが邪魔なので取り外します。

マガジンに引っかかっているだけなので簡単に外せます。

弾薬ポーチに入れるとこんな感じです。

プレートを外したままだと見た目が悪いので、マガジン交換時にプレートを付け替えることにしました。

ただ、リロードはやり難くなってしまいます。

マガジンを傾けるとプレートが自重で脱落してしまうので、

プレートにアルミテープを貼って脱落しないようにしました。

わずかな衝撃で弾をぶちまけたので、プラリペアでストッパーを延長しました。

これで全て完了です。

2018年08月15日

サマトリウム・コバルトモーター試してみた

夏のボーナスが出たので、サマトリウム・コバルトモーターを買ってみました。

巷ではすごいと評判のモーターですが、正直「モーターごときに1万円も出せるか!」と思って今まで手を出さずにいました。

M14に入れるのでフォートレスのショート加工済みのものを買いました。

M14にはEG1000を入れていたのでそれと比較をします。

それぞれの発射音を録音してみました。

なお、M14にはライラクスのダブルトルクギアが組み込まれているのでサイクルが純正より遅くなっています。

EG1000モーター発射音

サマトリウム・コバルトモーター発射音

音を聞いた感じだとなんとなく変わったような気がするのですが、よく分からないので

編集ソフトを使って視覚化してみました。

セミオートの発射音(クリックで大きく表示します)

上の数字はフレーム数で、速度を10%にしてあるので600フレーム/秒です。

赤い線が発射音の先頭を示しています。

サマトリウム・コバルトモーターが約4フレーム早いのが分かります。

フルオートの発射音(クリックで大きく表示します)

こちらは速度を100%にしてあるので60フレーム/秒です。

どちらも約11発/秒で、立ち上がりはサマトリウム・コバルトモーターの方が早く

次第にEG1000モーターに追い越されています。

比較した感想は

セミオートでは確かに違いは出ますが、かなりの僅差です。

ただ、今回試したM14は低負荷型なので高負荷のカスタムなら違いは大きくなると思います。

フルオートでは3発ほどのバースト射撃なら有利です。

じっくり狙って撃つ銃に適したモーターだと思います。

巷ではすごいと評判のモーターですが、正直「モーターごときに1万円も出せるか!」と思って今まで手を出さずにいました。

M14に入れるのでフォートレスのショート加工済みのものを買いました。

M14にはEG1000を入れていたのでそれと比較をします。

それぞれの発射音を録音してみました。

なお、M14にはライラクスのダブルトルクギアが組み込まれているのでサイクルが純正より遅くなっています。

EG1000モーター発射音

サマトリウム・コバルトモーター発射音

音を聞いた感じだとなんとなく変わったような気がするのですが、よく分からないので

編集ソフトを使って視覚化してみました。

セミオートの発射音(クリックで大きく表示します)

上の数字はフレーム数で、速度を10%にしてあるので600フレーム/秒です。

赤い線が発射音の先頭を示しています。

サマトリウム・コバルトモーターが約4フレーム早いのが分かります。

フルオートの発射音(クリックで大きく表示します)

こちらは速度を100%にしてあるので60フレーム/秒です。

どちらも約11発/秒で、立ち上がりはサマトリウム・コバルトモーターの方が早く

次第にEG1000モーターに追い越されています。

比較した感想は

セミオートでは確かに違いは出ますが、かなりの僅差です。

ただ、今回試したM14は低負荷型なので高負荷のカスタムなら違いは大きくなると思います。

フルオートでは3発ほどのバースト射撃なら有利です。

じっくり狙って撃つ銃に適したモーターだと思います。

2018年05月06日

A&K M1ガーランド 分解

A&K M1ガーランドを分解します。

他社のM1やM14と作りが少々異なります。

まずフロント周りを分解します。

フロントサイト後ろの六角ねじを緩めてフロントサイトを横にずらして外します。

フロントサイト下にあるイモネジを緩めてガスブロックを引き出します。

ガスブロックを引き出せばハンドガードを外せます。

マガジンハウジング?下のネジを外します。

ストックからレシーバーを前に引き出します

次はレシーバーからメカボックスを取り出します。

アウターバレルに付いているチャージングハンドル基部のネジを外します。

チャージングハンドルとボルトカバーをレシーバーから取り外します。

レシーバー下前方2本、後方1本、側面2本のネジ、1本のピンを外します。

ロアレシーバーを前に引き出します。

マガジンキャッチを押さえながら引き出しましょう。

メカボックスを後ろに引き出します。

メカボックスの前にバレル周りを分解します。

バレル基部のネジを外します。

アウターバレルはこのネジ1本で取り付けられており、少しガタがあります。

レシーバーからアウターバレルを引き抜きます。

バレル基部のネジを外します。

バレル基部はチャンバーと一体です。

ホップダイヤルを後ろに引き抜き、Oリングを外します。

バレル基部を分割し、アウターバレルからインナーバレルを引き出します。

インナーバレルの長さは589mm。

ちょっと長すぎですね。

ホップパッキンはV型になっています。

ゴムはマルイ純正に比べて硬めで、ホップの構造は同社のミニミ等と同じです。

改善した方が良いでしょう。

メカボックスを分解します。

基本的にM14と同じです。

メカボックス側面に付いている部品を外します。

メカボックス後ろのネジを外してモーターを外します。

メカボックス後ろの-ネジを外し、ピストンガイドを六角レンチで押し込みながら回して外します。

メカボックスのネジ、クリップを外し、分割します。

外したパーツを見てみます。

シリンダー

初速抑制の為か加速スリットが開いています。

スタンダード電動ガンと互換があります。

タペットプレート

下の赤いのがM1ガーランド、上がM14、形が少し違いますが互換があります。

ノズル

上の赤いのがM1ガーランド、下がM14、長さが同じですが、

シリンダーヘッドのパイプの径が太いので、M14用を使う場合はシリンダーヘッドの交換が必要です。

次は使えるようにカスタムしていきます。

他社のM1やM14と作りが少々異なります。

まずフロント周りを分解します。

フロントサイト後ろの六角ねじを緩めてフロントサイトを横にずらして外します。

フロントサイト下にあるイモネジを緩めてガスブロックを引き出します。

ガスブロックを引き出せばハンドガードを外せます。

マガジンハウジング?下のネジを外します。

ストックからレシーバーを前に引き出します

次はレシーバーからメカボックスを取り出します。

アウターバレルに付いているチャージングハンドル基部のネジを外します。

チャージングハンドルとボルトカバーをレシーバーから取り外します。

レシーバー下前方2本、後方1本、側面2本のネジ、1本のピンを外します。

ロアレシーバーを前に引き出します。

マガジンキャッチを押さえながら引き出しましょう。

メカボックスを後ろに引き出します。

メカボックスの前にバレル周りを分解します。

バレル基部のネジを外します。

アウターバレルはこのネジ1本で取り付けられており、少しガタがあります。

レシーバーからアウターバレルを引き抜きます。

バレル基部のネジを外します。

バレル基部はチャンバーと一体です。

ホップダイヤルを後ろに引き抜き、Oリングを外します。

バレル基部を分割し、アウターバレルからインナーバレルを引き出します。

インナーバレルの長さは589mm。

ちょっと長すぎですね。

ホップパッキンはV型になっています。

ゴムはマルイ純正に比べて硬めで、ホップの構造は同社のミニミ等と同じです。

改善した方が良いでしょう。

メカボックスを分解します。

基本的にM14と同じです。

メカボックス側面に付いている部品を外します。

メカボックス後ろのネジを外してモーターを外します。

メカボックス後ろの-ネジを外し、ピストンガイドを六角レンチで押し込みながら回して外します。

メカボックスのネジ、クリップを外し、分割します。

外したパーツを見てみます。

シリンダー

初速抑制の為か加速スリットが開いています。

スタンダード電動ガンと互換があります。

タペットプレート

下の赤いのがM1ガーランド、上がM14、形が少し違いますが互換があります。

ノズル

上の赤いのがM1ガーランド、下がM14、長さが同じですが、

シリンダーヘッドのパイプの径が太いので、M14用を使う場合はシリンダーヘッドの交換が必要です。

次は使えるようにカスタムしていきます。

2018年05月02日

A&K M1ガーランド

1年前に購入して放置していたA&K M1ガーランドの紹介です。

箱の中身は、本体・クリーニングロッド・BBローダー・BB弾・マイナスドライバー・六角レンチ・説明書

ストックは木製でニスが塗られているようです。

ただ、ゴミが乗った上に塗っているようで見た目が良くないです。

レシーバー左とリアサイト後ろにMADE IN CHAINAのシールが貼られています。

刻印やプリントと違って綺麗にはがせるので良心的ですね。

シールを剥がした後の刻印はこんな感じ。

レシーバー左に余計な物が付いています。

これは外観上よろしくないので取り除かないと。

レシーバーを上から見下ろした視点。

チャージングハンドルはこれくらい引けます。

引くことでホップの調整ができます。

ホップダイヤルは右に回すことでホップが強くなります。

マガジンはダブルカラムで35発装填です。

ただし、マガジンに1発、本体に3発残ります。

ガーランド用弾薬ポーチにはギリギリ入ります。

箱に貼ってある検査表では初速は91~93m/sとそこそこ安定しています。

実際測ると87m/s前後、おまけにマルイのバイオBBでは2重装填を起こします。

イーグルフォースのバイオBB 0.25gを使って、20m先の空き缶に試射。

たまに逸れる以外はまっすぐ飛びます。

次回は分解を行ないます。

箱の中身は、本体・クリーニングロッド・BBローダー・BB弾・マイナスドライバー・六角レンチ・説明書

ストックは木製でニスが塗られているようです。

ただ、ゴミが乗った上に塗っているようで見た目が良くないです。

レシーバー左とリアサイト後ろにMADE IN CHAINAのシールが貼られています。

刻印やプリントと違って綺麗にはがせるので良心的ですね。

シールを剥がした後の刻印はこんな感じ。

レシーバー左に余計な物が付いています。

これは外観上よろしくないので取り除かないと。

レシーバーを上から見下ろした視点。

チャージングハンドルはこれくらい引けます。

引くことでホップの調整ができます。

ホップダイヤルは右に回すことでホップが強くなります。

マガジンはダブルカラムで35発装填です。

ただし、マガジンに1発、本体に3発残ります。

ガーランド用弾薬ポーチにはギリギリ入ります。

箱に貼ってある検査表では初速は91~93m/sとそこそこ安定しています。

実際測ると87m/s前後、おまけにマルイのバイオBBでは2重装填を起こします。

イーグルフォースのバイオBB 0.25gを使って、20m先の空き缶に試射。

たまに逸れる以外はまっすぐ飛びます。

次回は分解を行ないます。

2017年08月19日

マルゼンM870フルメタル化

マルゼンのM870はバレルとフレームがプラ製で見た目が安っぽいのが欠点です。

そこでG&Pのメタルアウターバレルとメタルフレームを組み込みます。

これはCA870用ですが互換性があるらしいです。

アウターバレルに付属している

インナーバレル、チューブマガジン、フォアグリップは使えません。

まず、本体の分解をします。

ストック内のプラスネジを外します。

ストック内部のガスチューブを外します。

これでストックが外せます。

フレームのネジ2つとピンを外し、トリガーガードを下に外します。

トリガーユニットを下に引っ張り出します。

バレル根元の芋ネジ、チューブマガジン先端のキャップを外して、バレルを引き抜きます。

フレームをバレル側からプラハン等で叩いてストック側に引き抜きます。

内部パーツが脱落しないように注意。

分解は完了です、メタルパーツを組み込んでいきます。

メタルフレームをストック側から挿入します。

純正トリガーガードについている銀色のパーツとスプリングを移植します。

取り付けはこんな感じです。

トリガーガードを取り付けます。

加工が必要と言う話ですが、

私の場合は叩き込んだら入りました。

メタルバレルに付いているカラーを銃口側に叩き出します。

純正バレルに付いているカラーを根元側に叩き出してメタルバレルに移植します。

あとは外したパーツを元に戻しますが、

マガジンチューブリングがフォアグリップに干渉するので削る必要があります。

ついでに長すぎるガスチューブを切り詰めておきました。

サイトが無いのでマルイM870のビーズサイトを接着しました。

これで完成です。

そこでG&Pのメタルアウターバレルとメタルフレームを組み込みます。

これはCA870用ですが互換性があるらしいです。

アウターバレルに付属している

インナーバレル、チューブマガジン、フォアグリップは使えません。

まず、本体の分解をします。

ストック内のプラスネジを外します。

ストック内部のガスチューブを外します。

これでストックが外せます。

フレームのネジ2つとピンを外し、トリガーガードを下に外します。

トリガーユニットを下に引っ張り出します。

バレル根元の芋ネジ、チューブマガジン先端のキャップを外して、バレルを引き抜きます。

フレームをバレル側からプラハン等で叩いてストック側に引き抜きます。

内部パーツが脱落しないように注意。

分解は完了です、メタルパーツを組み込んでいきます。

メタルフレームをストック側から挿入します。

純正トリガーガードについている銀色のパーツとスプリングを移植します。

取り付けはこんな感じです。

トリガーガードを取り付けます。

加工が必要と言う話ですが、

私の場合は叩き込んだら入りました。

メタルバレルに付いているカラーを銃口側に叩き出します。

純正バレルに付いているカラーを根元側に叩き出してメタルバレルに移植します。

あとは外したパーツを元に戻しますが、

マガジンチューブリングがフォアグリップに干渉するので削る必要があります。

ついでに長すぎるガスチューブを切り詰めておきました。

サイトが無いのでマルイM870のビーズサイトを接着しました。

これで完成です。

2017年08月18日

マルシン コルトアナコンダ6mmBB Xカートリッジ

マルシンのコルトアナコンダを購入しました。

8mmBB仕様は持っていますが、弾代が高くてあまり使ってないので。6mmBB仕様を新たに買いました。

とてもシンプルなパッケージです。

このアナコンダは8インチのHW仕様でとても重量感があります。

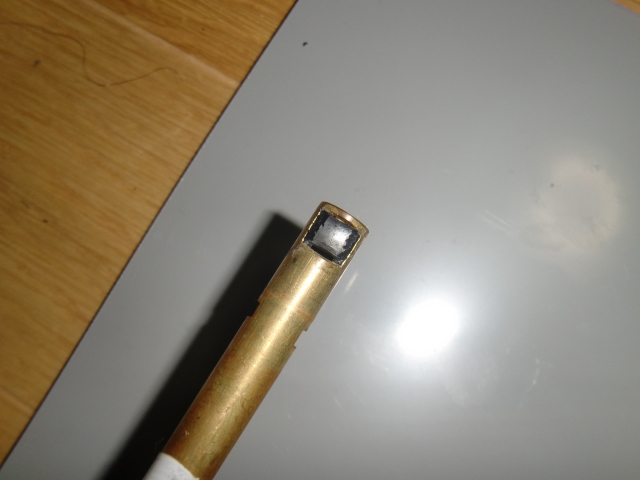

付属しているカートです。

BB弾は弾頭側から指で押し込めば装填できます。

HKS スピードローダー 29-Mモデルを使うことができます。

エジェクターはこれくらいしか動作しません。

分解してフルストロークさせることができます。

クレーンSCをマイナスドライバーで外し、シリンダーを取り外します。

エジェクターロッドを反時計回りに回して外し、中の真鍮製のカラーを外して組みなおします。

カラーを外した状態でこれくらい動作します。

ただカートがエジェクターから外れやすくなります。

予備のカートも買ってあります。

これはリアルXカートリッジと言う弾頭部分がリアルになったカートです。

重量は通常のカートが31g、リアルXカートリッジが33gです。

本体の重量は通常カート装填で1037g、リアルXカートリッジ装填で1050gです。

初速は室温26℃、マルイ0.2gで

1発目 69.95m/s

2発目 68.32m/s

3発目 67.62m/s

4発目 67.72m/s

5発目 68.47m/s

思ったより低いですが、安定しています。

そのうちサバゲで使ってみます。

8mmBB仕様は持っていますが、弾代が高くてあまり使ってないので。6mmBB仕様を新たに買いました。

とてもシンプルなパッケージです。

このアナコンダは8インチのHW仕様でとても重量感があります。

付属しているカートです。

BB弾は弾頭側から指で押し込めば装填できます。

HKS スピードローダー 29-Mモデルを使うことができます。

エジェクターはこれくらいしか動作しません。

分解してフルストロークさせることができます。

クレーンSCをマイナスドライバーで外し、シリンダーを取り外します。

エジェクターロッドを反時計回りに回して外し、中の真鍮製のカラーを外して組みなおします。

カラーを外した状態でこれくらい動作します。

ただカートがエジェクターから外れやすくなります。

予備のカートも買ってあります。

これはリアルXカートリッジと言う弾頭部分がリアルになったカートです。

重量は通常のカートが31g、リアルXカートリッジが33gです。

本体の重量は通常カート装填で1037g、リアルXカートリッジ装填で1050gです。

初速は室温26℃、マルイ0.2gで

1発目 69.95m/s

2発目 68.32m/s

3発目 67.62m/s

4発目 67.72m/s

5発目 68.47m/s

思ったより低いですが、安定しています。

そのうちサバゲで使ってみます。

2017年07月03日

ナインボール デザートイーグル用マガジンバンパー取り付け

久しぶりの投稿。

ナインボールのデザートイーグル用マガジンバンパーを取り付けます。

取り付けることでスムーズなマガジンチェンジをアシストし、

不意な落下によるマガジン破損を回避する実用的なパーツです。

ただ、デザートイーグルに実用性を求めるべきなのだろうか?

取り付けはノーマルのベースプレートを外して、代わりに取り付けるだけです。

画像左がノーマル、右がマガジンバンパーを取り付けた状態です。

銃にマガジンを挿入した状態。

画像上がノーマル、上がマガジンバンパーを取り付けた状態です。

ツーハンドで構えた時に左手小指の収まりが良くなり、構えやすくなります。

しかし、ガスを注入する際、ライラクスのハイバレットガスは問題ありませんでしたが、

ウッドランドBBガスはノズルの長さが足らず、使用できませんでした。

ナインボールのデザートイーグル用マガジンバンパーを取り付けます。

取り付けることでスムーズなマガジンチェンジをアシストし、

不意な落下によるマガジン破損を回避する実用的なパーツです。

取り付けはノーマルのベースプレートを外して、代わりに取り付けるだけです。

画像左がノーマル、右がマガジンバンパーを取り付けた状態です。

銃にマガジンを挿入した状態。

画像上がノーマル、上がマガジンバンパーを取り付けた状態です。

ツーハンドで構えた時に左手小指の収まりが良くなり、構えやすくなります。

しかし、ガスを注入する際、ライラクスのハイバレットガスは問題ありませんでしたが、

ウッドランドBBガスはノズルの長さが足らず、使用できませんでした。

2016年01月02日

S&T M1903 分解、小改修

S&T M1903を分解して内部を確認します。

着剣ラグのネジを外し、スリングスイベルとともに前方にずらし、ハンドガードを取り外します。

側面前方の-ネジ左右1本、下側の-ネジ1本外してトリガーガードを外します。

側面後方のネジは飾りネジです。

これでストックから本体を外せます。

芋ネジ2つ外し、レシーバーとバレルを分離します。

ボルトリリースレバー、トリガーブロックを取り外し、シリンダーを抜き出します。

手持ちのL96シリンダーと比較。(下がL96)

シリンダー外径が22mmと同じでVSRより細い。

切り欠きはL96より後ろでシリンダー容量は大きい。VSRと同じか?

シリンダーヘッドはノズルの長さは短い、ネジピッチは細かく互換性なし。

ピストンは径が同じで全長が長い。長さはVSRと同じか?

コッキングハンドル付近を分解。

シリンダー後部はL96と全く異なります。

ピストンにはピストンカップが付いていましたが、

グリスを塗ると初速が落ちます。

ただ写真のようにOリングを取り付けることもできるようです。

これで組みなおしても初速は出ます。

今回はこれで行ってみます。

シリンダーヘッドにOリングを接着しておきました。

次はチャンバー付近を見てみます。

レンチを使ってアウターバレルを分割できます。

チャンバーブロックを外します。

このパーツには弾ポロを防ぐためのストッパーが付いています。

そのためマガジンを外しても弾が2発残ります。

ホップアジャスターを外しチャンバーを後ろに押し出します。

ホップはアジャスターが直接押す方式です。

チャンバーは4つのネジを外して分割します、

分割するとこんな感じです。

VSRに似ていますが、全く互換性はありません。

インナーバレルは電動ガンと同じで、VSRのものと異なります。

ホップパッキンも異なり、外の突起が無く、

外径は同じですが、入り口側の内径が小さくなっています。

ゴムの肉厚も違います。

インナーバレルに取り付けたときの位置も異なります。

このままでは取り付けができず、磨耗したときに困ります。

と言うことで入り口側を切り詰めて無理やり合わせます。

外の突起はそのまま使えます。

ホップパッキンの内径が大きくなった分はシリンダーヘッドのノズルの外径を太くします。

この熱収縮チューブを使います。

長さを合わせて、ライターであぶって収縮させたあと接着剤で固定します。

ホップアジャスターが貧弱で押さえ切れていないようなので、 針金とプラリペアで補強しました。

インナーバレルにシールテープを巻き、ガタ取りします。

初速が少し落ちたのでPDIのVSR細径スプリングを入れました。

初速はこんな感じです。

給弾不良が見られたのでマガジンを少し加工します。

ストッパーを削りました。

削りすぎてもプラリペアで補修可能です。

内部の補修はこんな感じです。

次は外装です。

ストックのお色直しをします。

紙やすりで表面をならします。

ワトコオイルのマホガニーを使います。

満遍なく塗りこんで、30分後にふき取り、1日乾燥させます。

仕上がりはこんな感じ。

スコープを取り付けます。

まずリアサイトを取り外し、マウントベースを取り付けます。

今回取り付けるのは密林に1000円で売ってあった、

外径が19mm、15mmマウントという謎スコープ。

普通なら使えないゴミですが、古い銃にはこの細さが合うかなと思って使ってみようと思います。

マウントが合うようにベースを削りました。

本体には元から開いているネジ穴で取り付けます。

削った箇所はつや消し黒の塗料でタッチアップします。

取り付けるとこんな感じ。

スコープを覗くとこんな感じ。

あとは実戦を待つのみです。

着剣ラグのネジを外し、スリングスイベルとともに前方にずらし、ハンドガードを取り外します。

側面前方の-ネジ左右1本、下側の-ネジ1本外してトリガーガードを外します。

側面後方のネジは飾りネジです。

これでストックから本体を外せます。

芋ネジ2つ外し、レシーバーとバレルを分離します。

ボルトリリースレバー、トリガーブロックを取り外し、シリンダーを抜き出します。

手持ちのL96シリンダーと比較。(下がL96)

シリンダー外径が22mmと同じでVSRより細い。

切り欠きはL96より後ろでシリンダー容量は大きい。VSRと同じか?

シリンダーヘッドはノズルの長さは短い、ネジピッチは細かく互換性なし。

ピストンは径が同じで全長が長い。長さはVSRと同じか?

コッキングハンドル付近を分解。

シリンダー後部はL96と全く異なります。

ピストンにはピストンカップが付いていましたが、

グリスを塗ると初速が落ちます。

ただ写真のようにOリングを取り付けることもできるようです。

これで組みなおしても初速は出ます。

今回はこれで行ってみます。

シリンダーヘッドにOリングを接着しておきました。

次はチャンバー付近を見てみます。

レンチを使ってアウターバレルを分割できます。

チャンバーブロックを外します。

このパーツには弾ポロを防ぐためのストッパーが付いています。

そのためマガジンを外しても弾が2発残ります。

ホップアジャスターを外しチャンバーを後ろに押し出します。

ホップはアジャスターが直接押す方式です。

チャンバーは4つのネジを外して分割します、

分割するとこんな感じです。

VSRに似ていますが、全く互換性はありません。

インナーバレルは電動ガンと同じで、VSRのものと異なります。

ホップパッキンも異なり、外の突起が無く、

外径は同じですが、入り口側の内径が小さくなっています。

ゴムの肉厚も違います。

インナーバレルに取り付けたときの位置も異なります。

このままでは取り付けができず、磨耗したときに困ります。

と言うことで入り口側を切り詰めて無理やり合わせます。

外の突起はそのまま使えます。

ホップパッキンの内径が大きくなった分はシリンダーヘッドのノズルの外径を太くします。

この熱収縮チューブを使います。

長さを合わせて、ライターであぶって収縮させたあと接着剤で固定します。

ホップアジャスターが貧弱で押さえ切れていないようなので、 針金とプラリペアで補強しました。

インナーバレルにシールテープを巻き、ガタ取りします。

初速が少し落ちたのでPDIのVSR細径スプリングを入れました。

初速はこんな感じです。

給弾不良が見られたのでマガジンを少し加工します。

ストッパーを削りました。

削りすぎてもプラリペアで補修可能です。

内部の補修はこんな感じです。

次は外装です。

ストックのお色直しをします。

紙やすりで表面をならします。

ワトコオイルのマホガニーを使います。

満遍なく塗りこんで、30分後にふき取り、1日乾燥させます。

仕上がりはこんな感じ。

スコープを取り付けます。

まずリアサイトを取り外し、マウントベースを取り付けます。

今回取り付けるのは密林に1000円で売ってあった、

外径が19mm、15mmマウントという謎スコープ。

普通なら使えないゴミですが、古い銃にはこの細さが合うかなと思って使ってみようと思います。

マウントが合うようにベースを削りました。

本体には元から開いているネジ穴で取り付けます。

削った箇所はつや消し黒の塗料でタッチアップします。

取り付けるとこんな感じ。

スコープを覗くとこんな感じ。

あとは実戦を待つのみです。

2015年12月22日

S&T M1903

S&TのM1903を買いました。

内容物

本体

マガジン

説明書

セーフティーは二つあり、

本体左とボルト後ろです。

本体左のセーフティーでボルトをロックし、

ボルトの後ろでトリガーをロックします。

ホップ調整は本体左で行ないます。

マガジンは本体下のプレートを空けて脱着します。

マガジンは前奥に押し込みます。

外すときはマガジンをロックしているボタンを押し込んで引き抜きます。

初速はこんな感じ。

予備マガジンとマウントベースも買ったので、すぐにも実戦投入できそうですが、

次は内部を分解して見ようと思います。

内容物

本体

マガジン

説明書

セーフティーは二つあり、

本体左とボルト後ろです。

本体左のセーフティーでボルトをロックし、

ボルトの後ろでトリガーをロックします。

ホップ調整は本体左で行ないます。

マガジンは本体下のプレートを空けて脱着します。

マガジンは前奥に押し込みます。

外すときはマガジンをロックしているボタンを押し込んで引き抜きます。

初速はこんな感じ。

予備マガジンとマウントベースも買ったので、すぐにも実戦投入できそうですが、

次は内部を分解して見ようと思います。

2015年12月14日

S2S固定スライドガスガンM9

S2SのM9を買いました。

中身は

本体

マガジン

吸着ターゲット

説明書

六角レンチ

サイレンサーアダプター

マガジンはガス漏れしており、

分解してパッキンにグリースを塗ったら止まりました。

サイレンサーアダプターはM14逆ネジです。

取り付けたら外れなくなりました。

上に開いてる穴に六角レンチを突っ込んでホップを調整できます。

スライドは一体成型で引くことはできません。

セーフティーは本体右にあります。

初速はマガジンを手で温めてこれくらいです。

音はサイレンサーを付ければかなり静かです。

2015年01月15日

マガジンポーチ用ウォーマー製作

デザートイーグルを冬場にも使えるように、マガジンポーチ用のウォーマーを作ります。

使うのはTMC in1ハンドガンマガジンポーチです。

デザートイーグルのマガジンも入ります。

ヒーターはデザートイーグルと同じフィルムヒーターです。

フィルムヒーターを4つ、並列に繋ぎます。

完成して8.4V 1600mAhニッケル水素バッテリを繋いで見たところ、

触れないくらい熱くなりました。

ただ、20分くらいしか発熱しません。

今回は電源として大型のモバイルバッテリーを使います。

このバッテリーは容量12000mAh、出力1Aもしくは2Aです。

このバッテリーを繋げてみましたが、安全装置が働いているようで、電源が切れてしまいます。

、ということでヒーターを2つづつにして見ました。

これなら問題なく使えるようです。

バッテリーは2つ使うことにしました。

ためしに屋外で、どれくらい発熱するかテストしてみました。

外に置いてマガジンを冷やします。

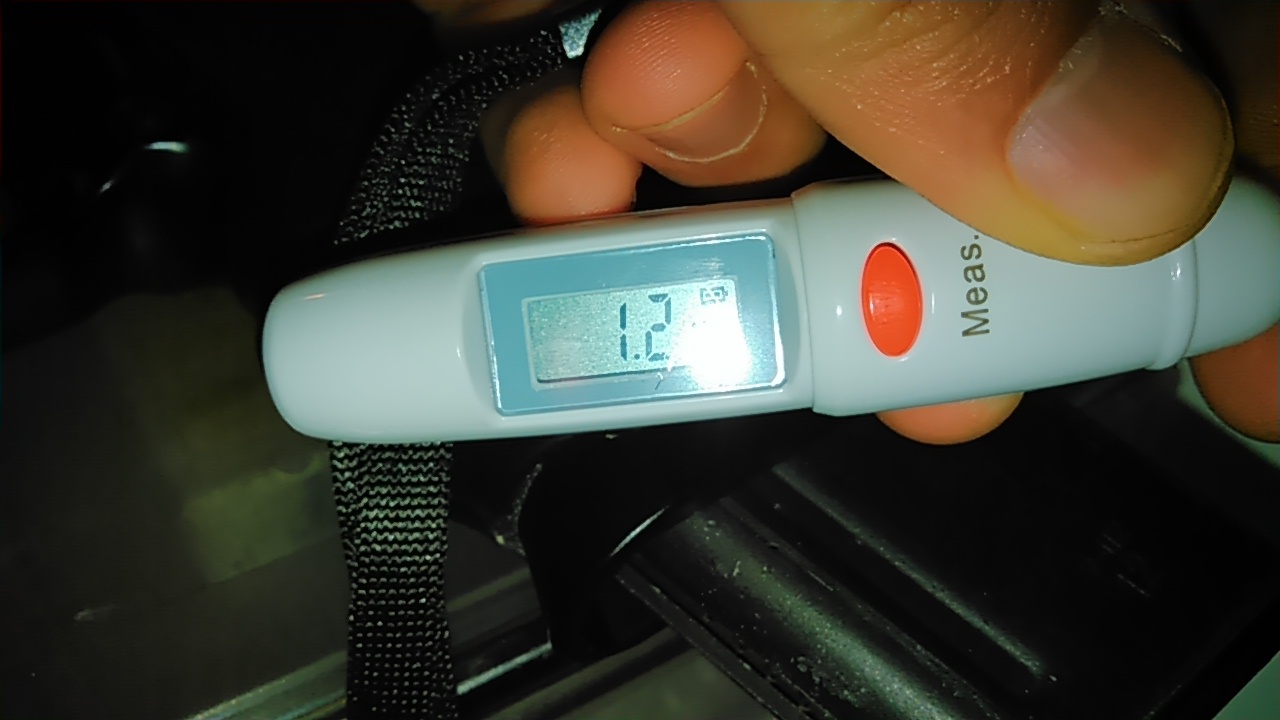

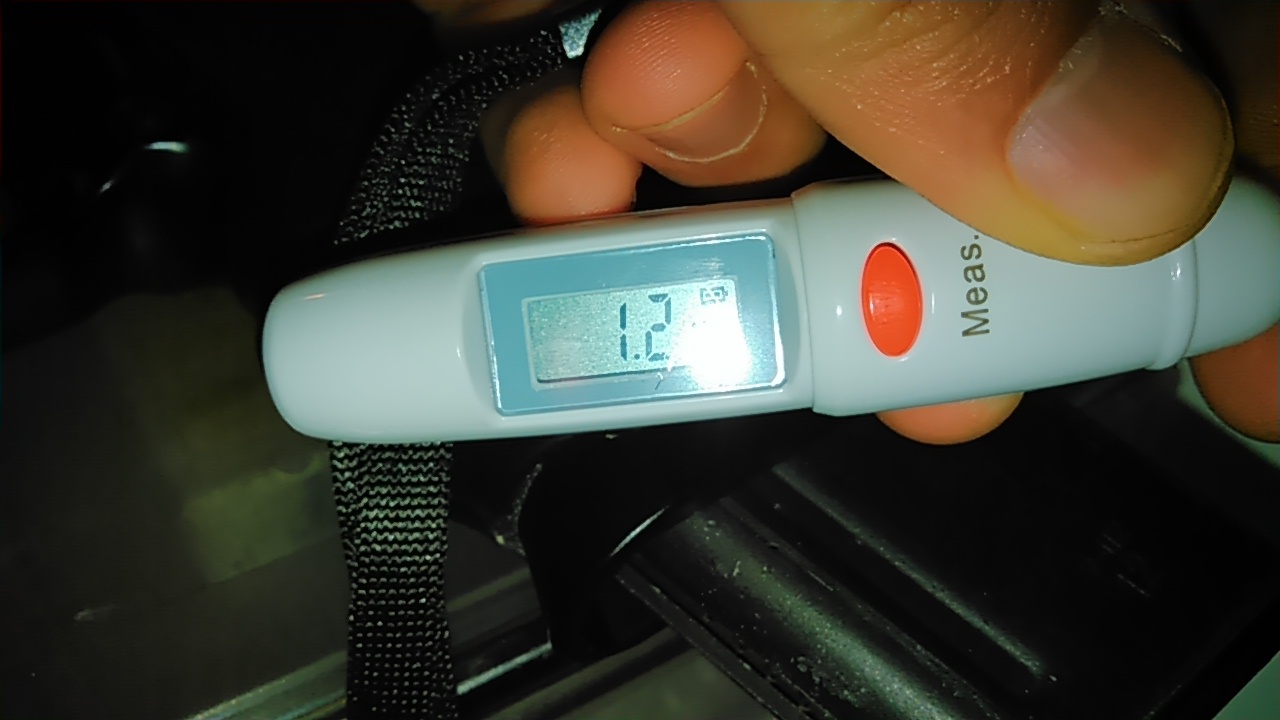

加熱前で6.2℃まで冷えました。

電源を入れてしばらく放置します。

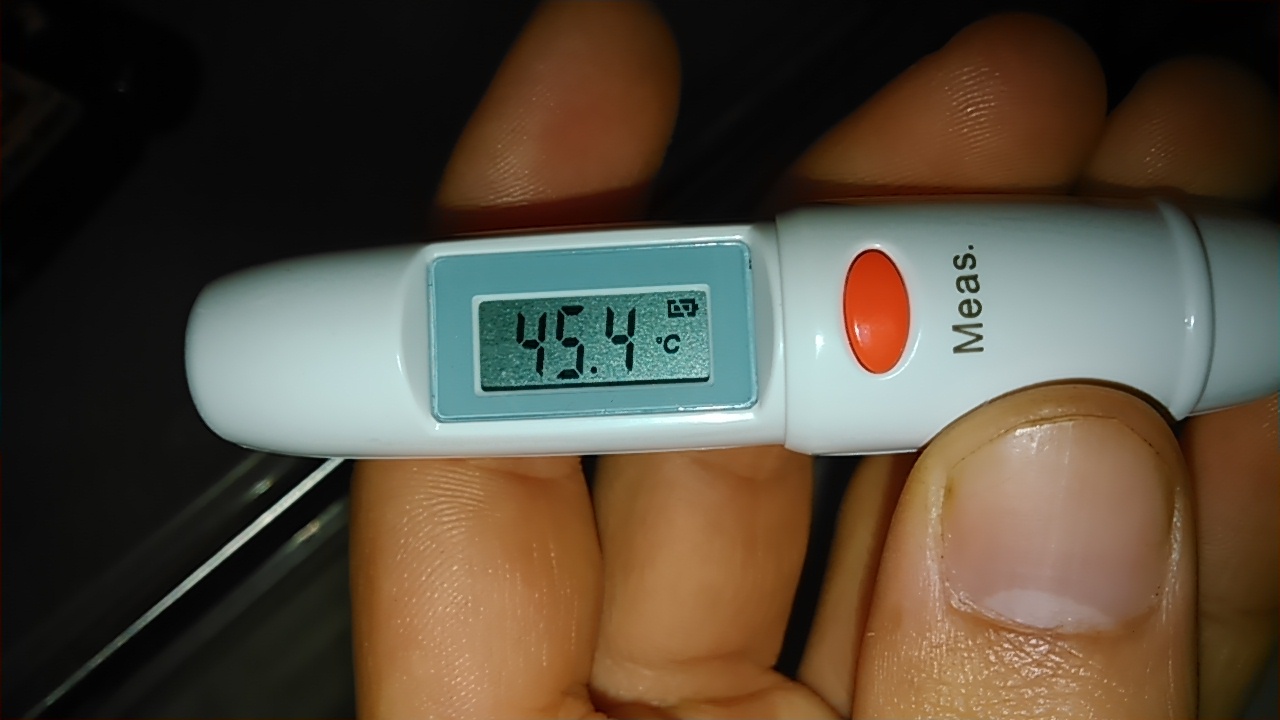

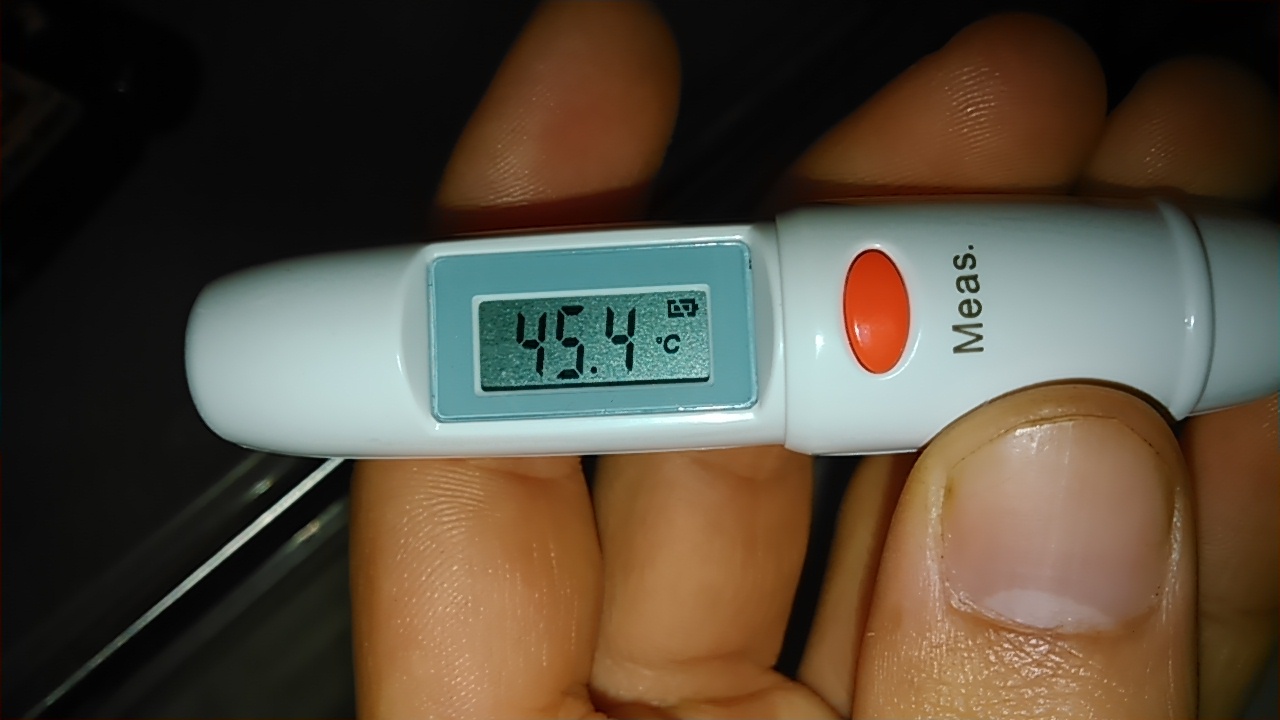

1時間後に温度が安定しました。

そのときの温度が29.6℃、十分な温度です。

バッテリーはコンドル ユーティリティポーチ 4×4 に入れることにしました。

加熱用に2又のコネクターを作りました。

あとは実戦テストを行い、問題が無いか確認したいと思います。

おまけ

デザートイーグルのマガジンウォーマーがどれだけ暖められるかテストしてみました。

マガジンウォーマー内蔵化の記事

http://nameless.militaryblog.jp/e620330.html

冷蔵庫で本体ごと冷やします。

十分冷やしてマガジンの温度を測定。

1.2℃まで冷えました。

電源を入れて温度が安定するまで放置しました。

温度は2時間半で安定しました。

そのときの温度は24.2℃でした。

動作には問題ありません。

ただ、温度が上がるのに時間が掛かりすぎます。

あくまでも保温用として使った方が良いでしょう。

ついでに8.4Vバッテリーで実験してみました。

20分後にこの温度になりました。

使うのはTMC in1ハンドガンマガジンポーチです。

デザートイーグルのマガジンも入ります。

ヒーターはデザートイーグルと同じフィルムヒーターです。

フィルムヒーターを4つ、並列に繋ぎます。

完成して8.4V 1600mAhニッケル水素バッテリを繋いで見たところ、

触れないくらい熱くなりました。

ただ、20分くらいしか発熱しません。

今回は電源として大型のモバイルバッテリーを使います。

このバッテリーは容量12000mAh、出力1Aもしくは2Aです。

このバッテリーを繋げてみましたが、安全装置が働いているようで、電源が切れてしまいます。

、ということでヒーターを2つづつにして見ました。

これなら問題なく使えるようです。

バッテリーは2つ使うことにしました。

ためしに屋外で、どれくらい発熱するかテストしてみました。

外に置いてマガジンを冷やします。

加熱前で6.2℃まで冷えました。

電源を入れてしばらく放置します。

1時間後に温度が安定しました。

そのときの温度が29.6℃、十分な温度です。

バッテリーはコンドル ユーティリティポーチ 4×4 に入れることにしました。

加熱用に2又のコネクターを作りました。

あとは実戦テストを行い、問題が無いか確認したいと思います。

おまけ

デザートイーグルのマガジンウォーマーがどれだけ暖められるかテストしてみました。

マガジンウォーマー内蔵化の記事

http://nameless.militaryblog.jp/e620330.html

冷蔵庫で本体ごと冷やします。

十分冷やしてマガジンの温度を測定。

1.2℃まで冷えました。

電源を入れて温度が安定するまで放置しました。

温度は2時間半で安定しました。

そのときの温度は24.2℃でした。

動作には問題ありません。

ただ、温度が上がるのに時間が掛かりすぎます。

あくまでも保温用として使った方が良いでしょう。

ついでに8.4Vバッテリーで実験してみました。

20分後にこの温度になりました。

2015年01月12日

M14メカボックス分解整備

M14のメカボックス分解整備を行ないます。

M14の場合、メカボックス分解≒全分解なので、不用意に分解すると元に戻せなくなります。

初心者は「エアガン解体新書」などを参考に分解してください。

このM14はCAWのストックを付けています。

その場合、ガスシリンダーのネジを緩めて前にずらさないとストックが外せません。

純正ストックの場合は必要ありません。

その後、あらゆるネジを外していきます。

見落としがちなのが、ボルトストップ裏のネジです。

シャフトを抜く際、バネをなくさないよう注意しましょう。

すべて分解した後です。

小さいネジが多いので無くさない様にしましょう。

メカボックスの分解時にスプリングを飛ばしたり、

タペットプレートを折らないように気をつけましょう。

今回はグリースアップのみの予定でしたが、ピストンが磨耗していたので、

持っていたピストンと交換します。

右が元のピストンです。

左はマルイのM16等のピストンですが、流用は可能のようです。

ピストンの歯は1つ削っておきます。

ピストンヘッドはライラクスのものを使っています。

純正の重りも入れて重量を増しています。

グリースアップして組み上げます。

ちなみに使用しているカスタムパーツは、

ライラクス ピストンヘッド

ライラクス スプリングガイド

ライラクス シリンダーVer7 タイプA’

ライラクス メタル軸受け

ライラクス EGハードギアVer.7 強化ダブルトルクタイプ

FIRST デュアルFET

キングアームズ 強化タペットプレート

マルイ EG-1000Sモーター

タペットスプリングは、メカボックスを組んだ後に左側の穴から入れます。

スイッチ周りはこんな感じに組みます。

ドライバーで指しているところにベアリングとスプリングが入っています。

分解時に無くさないようにしましょう。

スイッチ周りを組んだら動作確認をしましょう。

ついでに長掛けホップのスピンシートを張り替えます。

ホップパッキンはM14専用ですが、ホップの突起を削ってしまえば、他のものも使えます。

チャンバーカラーは、穴が開いているほうを奥に入れます。

バレル周りを組んだ後に初速を測ります。

全部組んだ後に失敗していたら、またバラすことになります。

あとは残った部品をすべて組んで終わりです。

おまけ

ねんがんの レーションを てにいれたぞ!

M14の場合、メカボックス分解≒全分解なので、不用意に分解すると元に戻せなくなります。

初心者は「エアガン解体新書」などを参考に分解してください。

このM14はCAWのストックを付けています。

その場合、ガスシリンダーのネジを緩めて前にずらさないとストックが外せません。

純正ストックの場合は必要ありません。

その後、あらゆるネジを外していきます。

見落としがちなのが、ボルトストップ裏のネジです。

シャフトを抜く際、バネをなくさないよう注意しましょう。

すべて分解した後です。

小さいネジが多いので無くさない様にしましょう。

メカボックスの分解時にスプリングを飛ばしたり、

タペットプレートを折らないように気をつけましょう。

今回はグリースアップのみの予定でしたが、ピストンが磨耗していたので、

持っていたピストンと交換します。

右が元のピストンです。

左はマルイのM16等のピストンですが、流用は可能のようです。

ピストンの歯は1つ削っておきます。

ピストンヘッドはライラクスのものを使っています。

純正の重りも入れて重量を増しています。

グリースアップして組み上げます。

ちなみに使用しているカスタムパーツは、

ライラクス ピストンヘッド

ライラクス スプリングガイド

ライラクス シリンダーVer7 タイプA’

ライラクス メタル軸受け

ライラクス EGハードギアVer.7 強化ダブルトルクタイプ

FIRST デュアルFET

キングアームズ 強化タペットプレート

マルイ EG-1000Sモーター

タペットスプリングは、メカボックスを組んだ後に左側の穴から入れます。

スイッチ周りはこんな感じに組みます。

ドライバーで指しているところにベアリングとスプリングが入っています。

分解時に無くさないようにしましょう。

スイッチ周りを組んだら動作確認をしましょう。

ついでに長掛けホップのスピンシートを張り替えます。

ホップパッキンはM14専用ですが、ホップの突起を削ってしまえば、他のものも使えます。

チャンバーカラーは、穴が開いているほうを奥に入れます。

バレル周りを組んだ後に初速を測ります。

全部組んだ後に失敗していたら、またバラすことになります。

あとは残った部品をすべて組んで終わりです。

おまけ

ねんがんの レーションを てにいれたぞ!

2015年01月03日

デザートイーグル マガジンウォーマー内蔵化

冬が来て、ガスガンが使えない日々が続いています。

今の季節はサイドアームにエアコキを使っていますが、

もう、我慢できない!

春が来るまで待ちきれない!!

ということで、デザートイーグルにマガジンウォーマーを内蔵します。

使うのは、このフィルムヒーター。

http://eleshop.jp/shop/g/gX4C131/

これを横にして、グリップの中に入れます。

接着剤を使って固定します。

電源は外部からカールコードを使って供給します。

極性は無いので適当に半田付けします。

配線は、グリップ下に穴をあけて通します。

コードは適度な長さに切り、ミニコネクターを取り付けます。

通電してテストしましたが、グリップ前方の部分から熱が逃げているようです。

前方も覆えるフィンガーチャンネルグリップを取り付けます。

これはデザートイーグル10インチモデルの純正パーツです。

保温材としてスポンジテープを貼りました。

グリップを取り付けて完成です。

これでも熱は逃げますが、前よりましなはずです。

とりあえず手元にあった8.4V 1600mAhニッケル水素バッテリを使ってみます。

5分くらいで手で触れないくらい熱くなってしまいます。

連続では50分くらい使えます。

予熱には使えそうですが、このまま使うと破裂の危険があります。

もう少し電圧の低い電源が必要です。

手元によさそうな電源がありました。

スマホなどを充電するモバイルバッテリーです。

このバッテリーは定格5V 1Aを供給できます。

バッテリーとの接続にはUSB端子が必要です。

使うにはUSBからミニコネクターに変換する必要があります。

元から付いている配線は細すぎてロスが発生するので、

端子を分解して太い配線を取り付けます。

写真の4つある端子のうち、両端の端子が電源です。

配線を半田付けしてミニコネクターを取り付けました。

これで変換コネクターの完成です。

取り付けてテストしてみましたが、

バッテリーの容量が1800mAhあるのにかかわらず、

1時間しか稼動しません。

手元にあった、もっと大きなバッテリーを使ってみます。

このバッテリーは5800mAhあります。

このバッテリーで3時間半稼動できます。

温度はぬる燗くらいでしょうか。

ゲーム前に予熱してゲーム中だけ使えば1日持つでしょう。

バッテリーはこのように取り付けてみました。

あとはマガジンポーチ用のマガジンウォーマーを製作すれば、

冬場でもデザートイーグルが使えるようになるでしょう。

今の季節はサイドアームにエアコキを使っていますが、

もう、我慢できない!

春が来るまで待ちきれない!!

ということで、デザートイーグルにマガジンウォーマーを内蔵します。

使うのは、このフィルムヒーター。

http://eleshop.jp/shop/g/gX4C131/

これを横にして、グリップの中に入れます。

接着剤を使って固定します。

電源は外部からカールコードを使って供給します。

極性は無いので適当に半田付けします。

配線は、グリップ下に穴をあけて通します。

コードは適度な長さに切り、ミニコネクターを取り付けます。

通電してテストしましたが、グリップ前方の部分から熱が逃げているようです。

前方も覆えるフィンガーチャンネルグリップを取り付けます。

これはデザートイーグル10インチモデルの純正パーツです。

保温材としてスポンジテープを貼りました。

グリップを取り付けて完成です。

これでも熱は逃げますが、前よりましなはずです。

とりあえず手元にあった8.4V 1600mAhニッケル水素バッテリを使ってみます。

5分くらいで手で触れないくらい熱くなってしまいます。

連続では50分くらい使えます。

予熱には使えそうですが、このまま使うと破裂の危険があります。

もう少し電圧の低い電源が必要です。

手元によさそうな電源がありました。

スマホなどを充電するモバイルバッテリーです。

このバッテリーは定格5V 1Aを供給できます。

バッテリーとの接続にはUSB端子が必要です。

使うにはUSBからミニコネクターに変換する必要があります。

元から付いている配線は細すぎてロスが発生するので、

端子を分解して太い配線を取り付けます。

写真の4つある端子のうち、両端の端子が電源です。

配線を半田付けしてミニコネクターを取り付けました。

これで変換コネクターの完成です。

取り付けてテストしてみましたが、

バッテリーの容量が1800mAhあるのにかかわらず、

1時間しか稼動しません。

手元にあった、もっと大きなバッテリーを使ってみます。

このバッテリーは5800mAhあります。

このバッテリーで3時間半稼動できます。

温度はぬる燗くらいでしょうか。

ゲーム前に予熱してゲーム中だけ使えば1日持つでしょう。

バッテリーはこのように取り付けてみました。

あとはマガジンポーチ用のマガジンウォーマーを製作すれば、

冬場でもデザートイーグルが使えるようになるでしょう。

2014年12月31日

A&K M249用リアルカウントマガジン

だいぶ前に作ったけど、記事にし忘れていたM249用リアルカウントマガジンの詳細です。

元ネタはこちらのブログ

http://yes.militaryblog.jp/e382721.html

これを元に自分なりの改良を加えて作りました。

実物マガジンを加工してアダプター部分が入るようにしています。

ダミーカートはふた部分に穴を開けてタイラップで固定しています。

マガジン内部

給弾部はマルイM16ショートマガジン(190連)、アダプター部はSTAR M16プラ製マガジン(30連)を使っています。

給弾ルートはアキュレイト 密着コイルばね L033(線径0.8mm、外径8.0mm)を60mmくらいに切って使っています。

接着にはプラリペアを使いました。

アダプター部はプラマガジンを50mmくらいに切断しています。

切り欠きはマガジンキャッチの干渉を避けるためです。

給弾部のBB弾ストッパーは外してあります。

中身はベルクロで固定しています。

これを4つ作ってゲームに投入しています。

マガジンはLBT-6094ベストに取り付けたFlyye製 MOLLE M249 200Rds Ammo Pouchに入れています。

元ネタはこちらのブログ

http://yes.militaryblog.jp/e382721.html

これを元に自分なりの改良を加えて作りました。

実物マガジンを加工してアダプター部分が入るようにしています。

ダミーカートはふた部分に穴を開けてタイラップで固定しています。

マガジン内部

給弾部はマルイM16ショートマガジン(190連)、アダプター部はSTAR M16プラ製マガジン(30連)を使っています。

給弾ルートはアキュレイト 密着コイルばね L033(線径0.8mm、外径8.0mm)を60mmくらいに切って使っています。

接着にはプラリペアを使いました。

アダプター部はプラマガジンを50mmくらいに切断しています。

切り欠きはマガジンキャッチの干渉を避けるためです。

給弾部のBB弾ストッパーは外してあります。

中身はベルクロで固定しています。

これを4つ作ってゲームに投入しています。

マガジンはLBT-6094ベストに取り付けたFlyye製 MOLLE M249 200Rds Ammo Pouchに入れています。

2014年11月06日

マルイ M1911A1(中古)

WW2装備用にガバメントを購入しました。

今回もオークションで手に入れました。

中身はほぼ新品です。

ブッシングレンチは欠品。

ハンマーは最初から起きていました。

初速は室温20℃で測定し、

1発目66.61m/s

2発目66.38m/s

3発目66.15m/s

4発目66.79m/s

5発目66.73m/s

手で暖めて76m/s台でした。

このままでも使えそうですが、

カスタムするつもりでいます。

今回もオークションで手に入れました。

中身はほぼ新品です。

ブッシングレンチは欠品。

ハンマーは最初から起きていました。

初速は室温20℃で測定し、

1発目66.61m/s

2発目66.38m/s

3発目66.15m/s

4発目66.79m/s

5発目66.73m/s

手で暖めて76m/s台でした。

このままでも使えそうですが、

カスタムするつもりでいます。

2014年09月18日

KTWイサカM36(中古)

ネットオークションでKTWのイサカM36を買いました。

これは固定ホップの旧式です。

ストックはプラスチックです。

本体も一部を除いてプラスチックです。

サイトはビーズサイトでフロントサイトのみ付いています。

初速を測ってみたら、法定初速をオーバーしたのでスプリングをカットしました。

その後計ってこのぐらいです。

これは固定ホップの旧式です。

ストックはプラスチックです。

本体も一部を除いてプラスチックです。

サイトはビーズサイトでフロントサイトのみ付いています。

初速を測ってみたら、法定初速をオーバーしたのでスプリングをカットしました。

その後計ってこのぐらいです。

2014年08月30日

M1918A2 BAR 調整

前回分解して得た情報を踏まえて調整を行ないます。

ギアはサイクルを抑えたいので、SHSのスーパートルクギア32:1を使います。

ギアはサイクルを抑えたいので、SHSのスーパートルクギア32:1を使います。

タペットカムには元のギアに付いていたスペーサーを付けて太くします。

タペットカムには元のギアに付いていたスペーサーを付けて太くします。

シリンダーはSHSのフルシリンダー、シリンダーヘッドはマルイ純正Ver3用に交換します。

シリンダーはSHSのフルシリンダー、シリンダーヘッドはマルイ純正Ver3用に交換します。

ノズルはAK用のでんでんむし、

タペットプレートはVFC 強化ポリカーボネートタペットプレート(Ver.H用)に交換します。

ノズルはAK用のでんでんむし、

タペットプレートはVFC 強化ポリカーボネートタペットプレート(Ver.H用)に交換します。

ピストンボディーはそのまま流用、ギアに干渉する部分を削ってあります。

ピストンボディーはそのまま流用、ギアに干渉する部分を削ってあります。

ピストンヘッドと重りはマルイ純正を使います。

ピストンヘッドと重りはマルイ純正を使います。

スプリングガイドはSHSのVer2用に交換します。

ただ、そのままでは回り止めの部分がはみ出して使えません。

スプリングガイドはSHSのVer2用に交換します。

ただ、そのままでは回り止めの部分がはみ出して使えません。

はみ出した部分を削ります。

これで使えるようになります。

はみ出した部分を削ります。

これで使えるようになります。

スプリングガイドの固定にM5のネジを入れます。

そのままでは入らないので皿の部分を削っています。

スプリングガイドの固定にM5のネジを入れます。

そのままでは入らないので皿の部分を削っています。

スイッチの磨耗対策にSBDを取り付けます。

スイッチの磨耗対策にSBDを取り付けます。

モーターはマルイEG-1000に交換し、位置調整用のM4芋ネジを取り付けます。

モーターはマルイEG-1000に交換し、位置調整用のM4芋ネジを取り付けます。

配線はイーグル模型のシリコンケーブル16ゲージを使って引きなおしました。

配線はイーグル模型のシリコンケーブル16ゲージを使って引きなおしました。

今回も長掛けホップにします。

今回も長掛けホップにします。

チャンバーはVFCのAK用を使います。

チャンバーはVFCのAK用を使います。

ホップの調整用の部品は元のチャンバーから流用します。

ホップの調整用の部品は元のチャンバーから流用します。

給弾口のパーツはそのままでは入らないのでチャンバー側を削って入れます。

給弾口のパーツはそのままでは入らないのでチャンバー側を削って入れます。

インナーバレルにシールテープを巻いてガタ取りをしておきます。

インナーバレルにシールテープを巻いてガタ取りをしておきます。

ストック内のスポンジを切り抜いてミニバッテリーが入るようにします。

ストック内のスポンジを切り抜いてミニバッテリーが入るようにします。

元通りに組みなおして、試射をした結果がこれです。

スプリングはKMの0.9Jを使いましたが、法定初速を超えるので5巻き位カットしています。

0.8Jの方が良いでしょう。

元通りに組みなおして、試射をした結果がこれです。

スプリングはKMの0.9Jを使いましたが、法定初速を超えるので5巻き位カットしています。

0.8Jの方が良いでしょう。

ギアはサイクルを抑えたいので、SHSのスーパートルクギア32:1を使います。

ギアはサイクルを抑えたいので、SHSのスーパートルクギア32:1を使います。

タペットカムには元のギアに付いていたスペーサーを付けて太くします。

タペットカムには元のギアに付いていたスペーサーを付けて太くします。

シリンダーはSHSのフルシリンダー、シリンダーヘッドはマルイ純正Ver3用に交換します。

シリンダーはSHSのフルシリンダー、シリンダーヘッドはマルイ純正Ver3用に交換します。

ノズルはAK用のでんでんむし、

タペットプレートはVFC 強化ポリカーボネートタペットプレート(Ver.H用)に交換します。

ノズルはAK用のでんでんむし、

タペットプレートはVFC 強化ポリカーボネートタペットプレート(Ver.H用)に交換します。

ピストンボディーはそのまま流用、ギアに干渉する部分を削ってあります。

ピストンボディーはそのまま流用、ギアに干渉する部分を削ってあります。

ピストンヘッドと重りはマルイ純正を使います。

ピストンヘッドと重りはマルイ純正を使います。

スプリングガイドはSHSのVer2用に交換します。

ただ、そのままでは回り止めの部分がはみ出して使えません。

スプリングガイドはSHSのVer2用に交換します。

ただ、そのままでは回り止めの部分がはみ出して使えません。

はみ出した部分を削ります。

これで使えるようになります。

はみ出した部分を削ります。

これで使えるようになります。

スプリングガイドの固定にM5のネジを入れます。

そのままでは入らないので皿の部分を削っています。

スプリングガイドの固定にM5のネジを入れます。

そのままでは入らないので皿の部分を削っています。

スイッチの磨耗対策にSBDを取り付けます。

スイッチの磨耗対策にSBDを取り付けます。

モーターはマルイEG-1000に交換し、位置調整用のM4芋ネジを取り付けます。

モーターはマルイEG-1000に交換し、位置調整用のM4芋ネジを取り付けます。

配線はイーグル模型のシリコンケーブル16ゲージを使って引きなおしました。

配線はイーグル模型のシリコンケーブル16ゲージを使って引きなおしました。

今回も長掛けホップにします。

今回も長掛けホップにします。

チャンバーはVFCのAK用を使います。

チャンバーはVFCのAK用を使います。

ホップの調整用の部品は元のチャンバーから流用します。

ホップの調整用の部品は元のチャンバーから流用します。

給弾口のパーツはそのままでは入らないのでチャンバー側を削って入れます。

給弾口のパーツはそのままでは入らないのでチャンバー側を削って入れます。

ストック内のスポンジを切り抜いてミニバッテリーが入るようにします。

ストック内のスポンジを切り抜いてミニバッテリーが入るようにします。

2014年08月28日

M1918A2 BAR 分解

アローダイナミックのBARを分解して内部を確認します。

レシーバーの固定ピンを外します。

写真では2本同時に外していますが、メカボックスの整備をする場合は後ろのピンのみ外せば良いようです。

ピンを外した状態でアッパー、ロアレシーバーを分割します。

メカボックスは後回しにして、まずはバレル周りを見ます。

ピンを外した状態でハンドガードを前に引っ張って外し、

アウターバレル根元のネジを5本すべて外します。

ネジを外し、アウターバレルを前に引っ張り外します。

インナーバレル、チャンバーは後ろに引っ張り出します。

ネジを2本外し、バレルホルダーからチャンバーを外します。

給弾口は引っ張れば外れます。

チャンバーはAK用の物に似ています。

インナーバレルは長さ500mm、汚れていますが、洗浄すれば使えそうです。

次はメカボックスの分解を行ないます。

ネジを左右2本ずつ外し、ストックを外します。

写真ではストック側を外していますが、レシーバー側を外しても構いません。

ネジを2本外し、レシーバーからメカボックスを外します。

スイッチはとても単純な作りになっています。

ピンを抜いてスプリングガイドを外します。

スプリングガイドは樹脂製で、金属の基部にはまっているだけで固定されていません。

ネジを4本外しメカボックスを開きます。

メカボックスはVFCのLMG用に似ています。

軸受けは8mmベアリングです。

スプリングはカットされており、マルイ純正より短いです。

シリンダーは穴が開いており、バレル長に対し容量不足です。

シリンダーヘッドはver3用と思われますが、ノズル部分に傷が見られ、良くない状態です。

ノズル長は約19.1mmで、チャンバーがAKの物と同じなら長さが足りないということになります。

(AKのノズル長は約19.7mm ソース http://gungineer.matrix.jp/nagamono_custom/dendou/Mechanism/nozzle/nozzle.htm)

タペットプレートはver5の物に似ていますが、ノズルの位置が違う専用品です。

VFCのメカボックスをコピーしているならば、流用は可能かもしれません。

モータはショートタイプです。

分解前の測定では10.17発/秒という結果なのであまり良い物では無さそうです。

調整用のネジが付いていませんでした。

ギアはタペットカムが大きくなっています。

スパーギアは歯が欠けています。

ピストンは左半分の歯が無い全金属歯です。

ピストンヘッドは樹脂製で吸気穴が6つ開いています。

全体的にそんなに悪くは無いと思いますが、交換するべきパーツは多いですね。

次回はこれを踏まえた調整を行ないます。

レシーバーの固定ピンを外します。

写真では2本同時に外していますが、メカボックスの整備をする場合は後ろのピンのみ外せば良いようです。

ピンを外した状態でアッパー、ロアレシーバーを分割します。

メカボックスは後回しにして、まずはバレル周りを見ます。

ピンを外した状態でハンドガードを前に引っ張って外し、

アウターバレル根元のネジを5本すべて外します。

ネジを外し、アウターバレルを前に引っ張り外します。

インナーバレル、チャンバーは後ろに引っ張り出します。

ネジを2本外し、バレルホルダーからチャンバーを外します。

給弾口は引っ張れば外れます。

チャンバーはAK用の物に似ています。

インナーバレルは長さ500mm、汚れていますが、洗浄すれば使えそうです。

次はメカボックスの分解を行ないます。

ネジを左右2本ずつ外し、ストックを外します。

写真ではストック側を外していますが、レシーバー側を外しても構いません。

ネジを2本外し、レシーバーからメカボックスを外します。

スイッチはとても単純な作りになっています。

ピンを抜いてスプリングガイドを外します。

スプリングガイドは樹脂製で、金属の基部にはまっているだけで固定されていません。

ネジを4本外しメカボックスを開きます。

メカボックスはVFCのLMG用に似ています。

軸受けは8mmベアリングです。

スプリングはカットされており、マルイ純正より短いです。

シリンダーは穴が開いており、バレル長に対し容量不足です。

シリンダーヘッドはver3用と思われますが、ノズル部分に傷が見られ、良くない状態です。

ノズル長は約19.1mmで、チャンバーがAKの物と同じなら長さが足りないということになります。

(AKのノズル長は約19.7mm ソース http://gungineer.matrix.jp/nagamono_custom/dendou/Mechanism/nozzle/nozzle.htm)

タペットプレートはver5の物に似ていますが、ノズルの位置が違う専用品です。

VFCのメカボックスをコピーしているならば、流用は可能かもしれません。

モータはショートタイプです。

分解前の測定では10.17発/秒という結果なのであまり良い物では無さそうです。

調整用のネジが付いていませんでした。

ギアはタペットカムが大きくなっています。

スパーギアは歯が欠けています。

ピストンは左半分の歯が無い全金属歯です。

ピストンヘッドは樹脂製で吸気穴が6つ開いています。

全体的にそんなに悪くは無いと思いますが、交換するべきパーツは多いですね。

次回はこれを踏まえた調整を行ないます。